Lettres choisies

Godin entretient une riche correspondance personnelle avec des correspondants dans le monde entier. Il y est question du Familistère, d’affaires industrielles, de réforme sociale, de politique, de spiritualité ou de sujets domestiques.

Le Conservatoire national des arts et métiers et le Familistère de Guise conduisent depuis 2019 un projet d'édition numérique des correspondances de Jean-Baptiste André Godin et de Marie Moret, baptisé FamiliLettres. Il s'agit de mettre à disposition des chercheurs et du public près de 20 000 lettres adressées ou reçues par Godin et Moret, conservées dans les deux institutions. Pour en savoir davantage sur : FamiliLettres.

À messieurs les gérants de La Phalange, 30 avril 1843

La Phalange, revue de la science sociale est le journal de l’École sociétaire, le mouvement fouriériste dirigé par Victor Considerant. La Phalange paraît à Paris de 1836 à 1843. Victor Considerant et François Cantagrel en sont les principaux gérants.

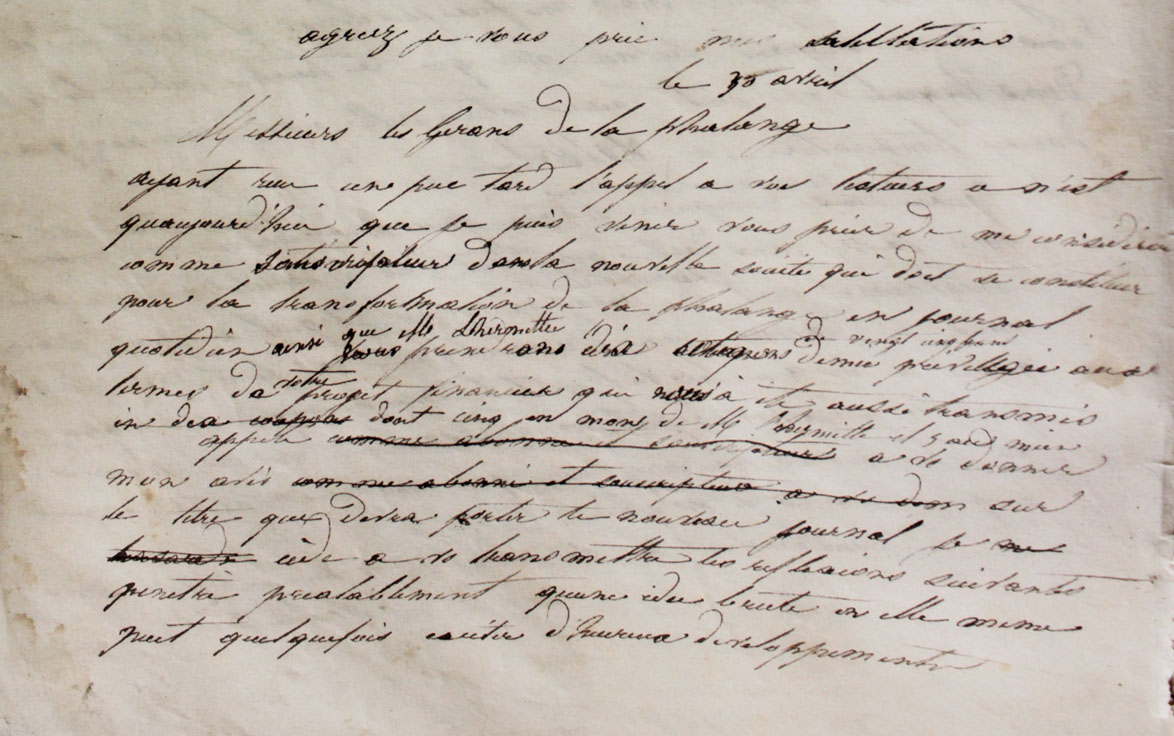

Brouillon de la lettre de Godin aux gérants de la Démocratie pacifique, 30 avril 1843 (collection Familistère de Guise)

GODIN AUX GÉRANTS DE LA PHALANGE, 30 AVRIL 18431

Le 30 avril

Messieurs les gérants de La Phalange

Ayant reçu un peu tard l’appel à vos lecteurs2, ce n’est qu’aujourd’hui que je puis venir vous prier de me considérer comme souscripteur dans la nouvelle société qui doit se constituer pour la transformation de La Phalange en journal quotidien, ainsi que M. Lhermitte3. Nous prendrons dix actions de vingt-cinq francs demi-privilégiées aux termes de votre projet financier4 qui nous a été transmis, dont cinq au nom de M. Lhermitte et 5 au mien.

Appelé à vous donner mon avis sur le titre que devra porter le nouveau journal, je cède à vous transmettre les réflexions suivantes, pénétré préalablement qu’une idée brute en elle-même peut quelquefois exciter d’heureux développements.

L’École sociétaire, en poursuivant l'œuvre déposée entre ses mains par les publicistes, a besoin d'engager à la lecture de son journal le plus grand nombre de lecteurs possibles comme moyen de transition pour former à sa cause bon nombre de partisans dévoués.

Cette cause toute humanitaire, qui doit absorber tous les partis, concilier toutes les opinions, se recommande d'elle-même à un titre qui pût les attirer tous, exciter la curiosité de chacun sans choquer les susceptibilités de personne et entraîner entre autres tous les hommes tourmentés par la soif d'un meilleur avenir. Le mot phalange5, que pour mon compte j'aime autant aujourd'hui que tout autre, est devenu vague, et sans cette épigraphe « réformes sociales sans révolutions, réalisation de l'ordre, de la justice et de la liberté, organisation de l'industrie, association du capital, du travail et du talent6 » qu'un heureux hasard me mit devant les yeux, j'en serais peut-être encore à connaître les principes de vérités sur lesquels repose l'avenir de l'humanité et qu'il existe un journal organe de ces principes.

Je conclus de cela, Messieurs, qu'un changement de titre comme avancé, par exemple L'Unité universelle, l'Humanité, Le Bonheur social, pourra être favorable et qu'il le sera d'autant plus que l'expression en sera plus large et plus frappante.

Messieurs, agréez, je vous prie, l’expression de mon entière considération.

Après lecture de la présente, Monsieur Lhermitte m'engage à insister sur la conservation de l'épigraphe que porte La Phalange, et sur le titre Le Bonheur social comme étant d'une conception facile et présentant par cet ensemble de manière succincte le but et les moyens que l'École sociétaire propose.

1. Le texte qui suit est la transcription du brouillon autographe de la lettre se trouvant dans un cahier de brouillons de lettres de Godin conservé dans les archives du Familistère de Guise (1843-1846, folios 5v, 6r). Une copie manuscrite de la même lettre, sans modification substantielle du texte, se trouve dans un des registres de la correspondance active de Godin conservé au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM FG 15 (1), pages 1 et 2). La lettre adressée par Godin aux gérants de La Phalange le 30 avril 1843 ne semble pas avoir été conservée dans les archives de l’École sociétaire (Archives nationales, 10AS).

2. Lhermitte est un compagnon de Godin à Esquéhéries avec lequel il fait en 1842 ses débuts dans le mouvement fouriériste.

3. L’Appel aux lecteurs de La Phalange est une brochure imprimée de 16 pages dont le texte, daté du 17 mars 1843 et signé notamment par les rédacteurs de La Phalange, expose les motifs du projet de transformation du périodique en journal quotidien. Après avoir été mensuel puis bimensuel, l’organe de l’École sociétaire paraît trois fois par semaine de 1840 à 1843. La principale raison avancée pour la transformation du journal est d’étendre son lectorat à un plus large public. La brochure pose la question du changement du titre de La Phalange et sollicite l’avis des lecteurs du journal sur ce point. Le projet de transformation de La Phalange conduit finalement à la création d’un nouveau journal, La Démocratie pacifique, dont le premier numéro paraît le 1er août 1843.

4. Le projet financier pour la transformation de la phalange en journal quotidien est une brochure de 16 pages éditée par l’École sociétaire en avril 1843 pour justifier la souscription au capital de la société qui doit être créée pour la transformation de La Phalange en journal quotidien. Le projet décrit les trois séries d’actions qui doivent composer le capital de la société : privilégiées, demi-privilégiées et non privilégiées, selon le montant des intérêts servis et l’ordre du remboursement du capital.

5. La mot phalange a un accent fouriériste très (trop ?) prononcé. Dans la doctrine de Charles Fourier, la phalange constitue l’unité sociale qui réside au phalanstère, le palais de la société harmonieuse.

6. Épigraphe de La Phalange, reprise par La Démocratie pacifique en 1843 avec une petite variante (« Association volontaire du capital, du travail et du talent »).

À Jacques-Nicolas Moret, 13 octobre 1843

Jacques-Nicolas Moret (1809-1868) est un cousin germain de Jean-Baptiste André Godin. Il est serrurier à Brie-Comte-Robert en Seine-et-Marne. C’est avec lui que Godin accomplit son apprentissage dans différentes villes de France de 1835 à 1837.

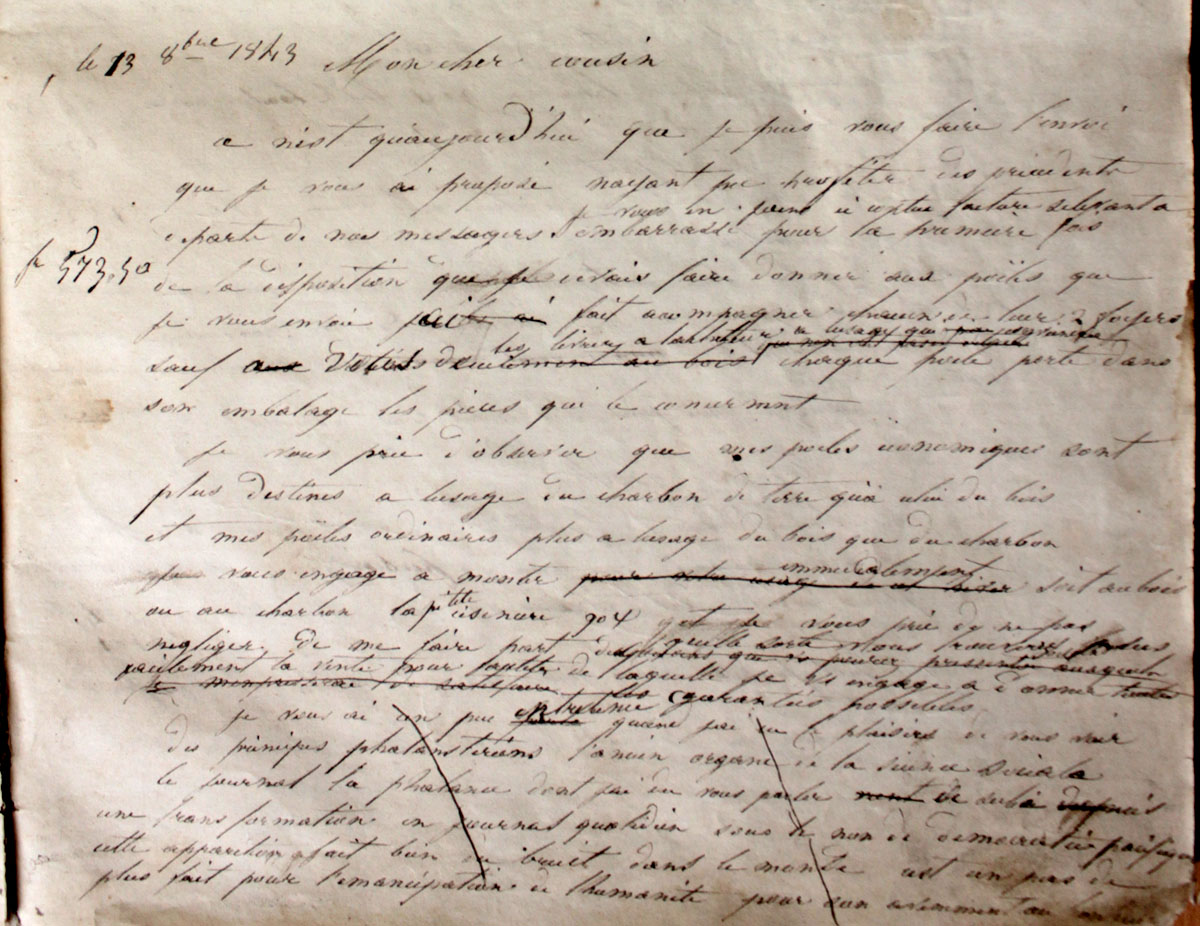

Fragment du brouillon de la lettre de Godin à Jacques-Nicolas Moret, 13 octobre 1843 (collection Familistère de Guise)

Le 13 8bre 1843

Mon cher cousin,

Ce n’est qu’aujourd’hui que je puis vous faire l’envoi que je vous ai proposé, n’ayant pu profiter des précédents départs de nos messagers, embarrassé pour la première fois de la disposition que je devais faire donner aux poêles que je vous envoie. Je vous en joint ci-contre facture s’élevant à fr 573,50. J’ai fait accompagner chacun de leurs 2 foyers […] Chaque poêle porte dans son emballage les pièces qui le concernent.

Je vous prie d’observer que mes poêles économiques sont plus destinés à l’usage du charbon de terre qu’à celui du bois, et mes poêles ordinaires plus à l’usage du bois que du charbon. Je vous engage à monter immédiatement soit au bois ou au charbon la petite cuisinière 904, et je vous prie de ne pas négliger de me faire part de quelle sorte vous trouverez plus facilement la vente pour la petite de laquelle (sic) je vous engage à donner toutes garanties possibles.

Je vous ai un peu entretenu, mon cher cousin, quand j'ai eu le plaisir de vous voir, des principes phalanstériens, de ce savant génie (Charles Fourier) dont le nom resplendira de gloire à la surface du monde, qui a démontré d'après une science jusque-là inconnue que, comme les lois immuables de la géométrie, de la mécanique, des harmonies célestes, il existe des lois dans la nature coordonnées par Dieu, qui doivent conduire le monde social dans la route infaillible d'un bonheur sans mesure. Je ne vous engage pas aujourd'hui à l'étude de cette science. Elle n'est pas nécessaire à votre tranquillité présente. Mais soyez propice, autant comme il sera en vous, à disposer les esprits au point de départ nécessaire à la réalisation, qui est l'association, l'accord des trois facultés productives, le capital, le travail et le talent. Parlez favorablement de cette école, vous remplirez une sainte mission. L'ancien organe des disciples de Fourier ou plutôt de la science sociale (le journal La Phalange), dont j'ai dû vous parler, a subi depuis une transformation en journal quotidien sous le nom de La Démocratie pacifique. Cette apparition fait beaucoup de bruit dans le monde. C'est un pas de plus fait pour l'émancipation de l'humanité, pour son avènement au bonheur, vers la satisfaction de tous les besoins physiques et moraux de l'existence humaine.

[Brouillon de la lettre conservé dans les archives du Familistère de Guise, liasse 1843-1846]

À Barthélémy Godin, 9 mai 1846

Barthélémy Godin, né en 1827 à Esquéhéries (Aisne), est le frère cadet de Jean-Baptiste André Godin.

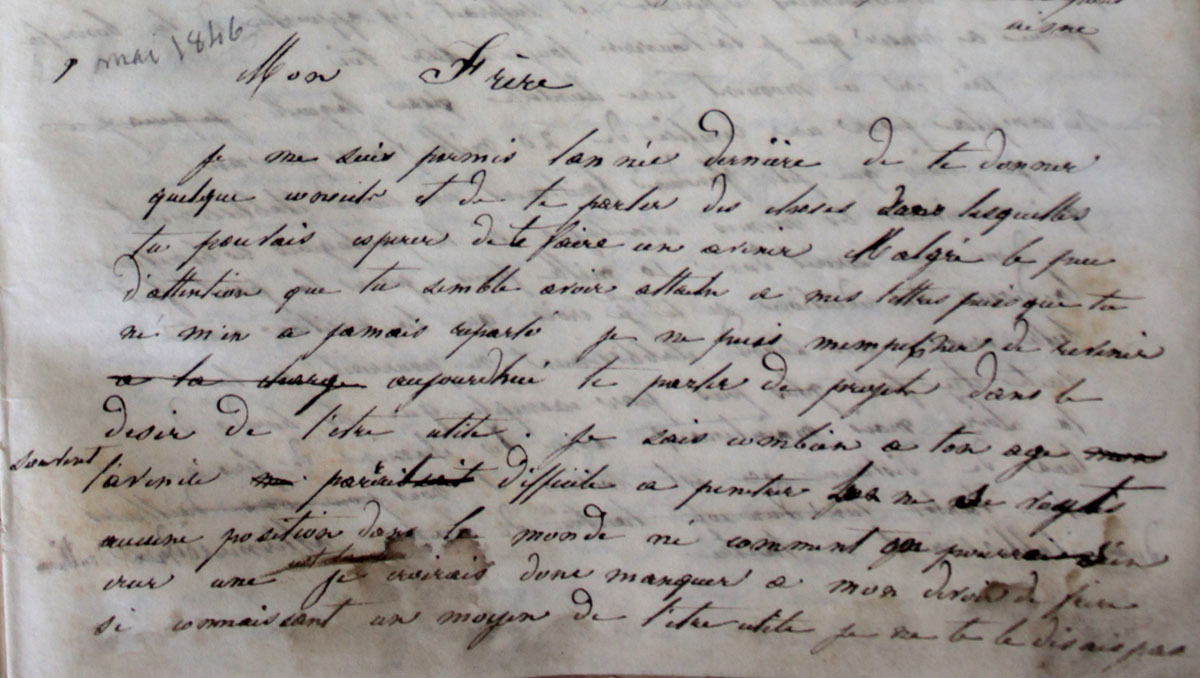

Fragment du brouillon de la lettre de Godin à Barthélémy Godin, 9 mai 1846 (collection Familistère de Guise)

9 mai 1846

Mon Frère,

Je me suis permis l'année dernière de te donner quelques conseils et de te parler des choses dans lesquelles tu pouvais espérer de te faire un avenir. Malgré le peu d'attention que tu sembles avoir attendu à mes lettres puisque tu ne m'en as jamais reparlé, je ne puis m'empêcher de revenir aujourd'hui te parler de projets dans le désir de t'être utile. Je sais combien à ton âge, souvent, l'avenir paraît difficile à pénétrer. L'on ne se voit aucune position dans le monde ni comment on pourrait s'en créer une. Je croirais donc manquer à mon devoir de frère si, connaissant un moyen de t'être utile, je ne te le disais pas.

J'ai l'entière conviction qu'il est peu d'industries aussi lucratives que celle que j'ai créée. Bientôt l'extension que prend ma fabrication m'obligera à employer des commis. Ces hommes ne seront pour moi que des hommes à gages que je ne pourrai voir s'intéresser fortement à la prospérité de mon établissement, et ces hommes, encore serais-je obligé de les former, attendu qu'il n'en est pas qui soient au courant de mon affaire.

Si elle avait pu être de ton goût, tu aurais pu en un an ou deux acquérir avec moi les connaissances nécessaires pour faire marcher une fabrique. Pendant cet intervalle, la réputation que je me suis faite et les relations que je t'ouvrirais dans le monde te permettraient, si tu en avais le désir, de faire sans doute un mariage avantageux. Alors, je n'ai pas le moindre doute que ta position serait faite même quand tu ne te marierais pas. Voici comment, et remarque que je ne veux pas prendre le change sur les difficultés. Je crois devoir t'avouer que je ne crois pas qu'il est une sympathie réelle dans nos caractères. Tu n'as jamais eu pour moi une supériorité d'intelligence, que peut-être je possède. De cela, je ne t'en veux pas, car la nature nous a fait à chacun notre caractère et ils (sic) sont tous bon s'ils avaient leur place. Mais pourtant cette différence dans notre manière de voir pourrait rendre entre nous difficile une association, où nous serions obligés d'administrer en commun le même établissement. Nos rapports de tous les jours pourraient en souffrir, mais je crois qu'il n'en serait pas de même pour des établissements différents. Il suffirait d'y apporter de la bonne foi. J'aime à penser que je la trouverai toujours en toi.

J'ai en ce moment une clientèle sur laquelle je compte pour un bénéfice de 20 mille francs par an. Je crois que je fonderais facilement un second établissement qui réunirait les mêmes avantages. Si tu partageais les bénéfices à demi, ce serait donc 10 mille francs pour la part fait (sic) là-dessus des réductions. Si tu veux, je crois que la position restera belle encore. Un second établissement ne pourrait à la vérité être fait plus près, par exemple, que les bords de la Loire. Mais maintenant, avec les chemins de fer, à cent lieues de distance, on est voisins, et nous alternerions d'ailleurs d'un établissement à l'autre.

J'ai acheté à Guise une propriété. Je vais y faire construire un établissement définitif. Si ce dont je viens de te parler te paraît raisonnable, ce serait le moment de commencer.

Il y a dans cette lettre matière à réflexion. Je trouverai bien ce que tu feras, mais si tu n'en fais rien, je crois que c'est la dernière proposition que je te fais.

Ayant dit à papa et à maman que j'avais le désir de t'écrire, ils m'ont prié de te faire leurs compliments. Ils trouvent aussi surprenant que tu te voues uniquement à la carrière de tourneur.

Tout va parfaitement dans la famille.

Ton dévoué frère.

[Brouillon de la lettre conservé dans les archives du Familistère de Guise, liasse 1843-1846.]

Aux gérants de La Démocratie pacifique, 18 avril 1848

Le journal fouriériste La Démocratie pacifique succède au journal La Phalange en 1843. Ses gérants sont Victor Considerant et François Cantagrel.

Guise, le 18 avril 1848,

Messieurs et Amis,

Divers articles de La Démocratie pacifique, m'engageant à croire que les difficultés suscitées aux phalanstériens ne se manifestent pas seulement dans le département de l'Aisne. C'est pourquoi je viens vous demander si les socialistes ne doivent pas par mesure de prudence se condamner au silence auprès des agents supérieurs du gouvernement provisoire. Voici pour mon compte à quelle occasion je vous fais cette demande.

Après mon arrivée de Paris, j'avais déterminé dans l'esprit de la population de mon canton des dispositions favorables à nos principes républicains. Profitant de cette situation, un homme est venu aussi prendre position au milieu des travailleurs en leur faisant entendre que son désir était de débarrasser les élections des influences rétrogrades et de compléter la tâche que j'avais entreprise.

En se présentant sous une apparence de désintéressement complet, en disant qu'il ne voulait rien de la République, que sa seule intention était d'agir dans l'intérêt des travailleurs et en flattant les petites passions de la foule, il parvient à réunir une quantité considérable de signatures à son prétendu programme.

À quelques jours de là, un candidat se faisait entendre à Guise pendant mon absence. Émettant son opinion sur la doctrine phalanstérienne, il la signala comme immorale et comme subversive de tout principe de justice, etc. et il fut applaudi.

Le moment du triomphe était venu pour le charlatan politique dont j'ai parlé précédemment. Il réunit le même jour un assez grand nombre de travailleurs et signala les phalanstériens comme des utopistes indignes de confiance. Les revirements des masses ignorantes et sans principes sont prompts et donneront encore longtemps raison aux hypocrites qui leur parleront au nom de la morale outragée.

Trois jours après, cet homme était nommé commissaire du gouvernement pour notre arrondissement. Il se nomme Costenet. Il a dit avoir connu dernièrement M. V. Hennequin à Bruxelles où il a pu apprécier les doctrines phalanstériennes. Il était alors exilé pour se soustraire à la prison, à laquelle il était condamné pour des actes de violence qu'il avait exercés sur un de ses ouvriers. Il jouit donc d'une belle fortune qu'il s'est approprié par l'astuce et la rapine en exerçant la profession d'avocat consultant. Ceci est de notoriété publique. Toute la population voisine de ses propriétés a souffert de l'amende ou de la prison pour la rigidité avec laquelle il a toujours réprimé les moindres actes. Les travailleurs mêmes qui lui ont accordé leur signature le méprisent car ils ne pensaient pas le voir arriver aux emplois.

Il est bien triste de voir les intérêts de la République représentés par un tel homme.

Qui (sic) a-t-il à faire ?

Des candidatures de l'Aisne, celles de F. Lejeune et peut-être celle de M. A Sabran me laisse (sic) un peu d'espoir.

On fait partout la guerre aux idées sociales et aux socialistes.

Votre dévoué.

Godin

[Lettre conservée dans les archives de l’École sociétaire aux Archives nationales, fonds Fourier et Considerant : AN 10AS/38 (13).]

À Émile Godin, 4 novembre 1853

Émile Godin (1840-1888) est le fils unique de Jean-Baptiste André Godin et d’Esther Lemaire, sa première épouse. En 1853, Émile effectue sa scolarité au collège Chaptal à Paris.

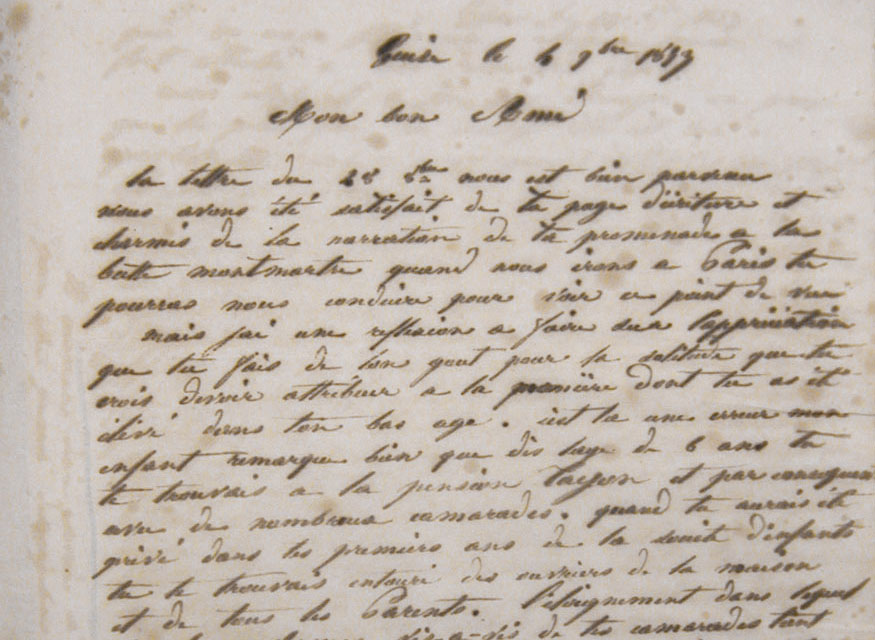

Début de la lettre de Godin à son fils Émile, 4 novembre 1853 (Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers, Paris, FG 15 (3)).

Guise, le 4 9bre 1853,

Mon bon Ami,

Ta lettre du 28 8bre nous est bien parvenue. Nous avons été satisfaits de ta page d’écriture et charmés de la narration de ta promenade à la butte Montmartre. Quand nous irons à Paris, tu pourras nous conduire pour voir ce point de vue.

Mais j’ai une réflexion à faire sur l’appréciation que tu fais de ton goût pour la solitude que tu crois devoir attribuer à la manière dont tu as été élevé dans ton bas âge. C’est là une erreur, mon enfant. Remarque bien que dès l’âge de 6 ans tu te trouvais à la pension Tayon, et par conséquent avec de nombreux camarades. Quand tu aurais été privé dans les premiers ans de la société d’enfants, tu te trouvais entouré des ouvriers de la maison et de tous tes parents. L’éloignement dans lequel tu te renfermes vis-à-vis de tes camarades tient donc à la disposition de ton caractère que tu portes en toi-même et que nous ne t’avons pas donnée. Cela tient à ce que tu manques d’un peu de sympathie pour tes semblables ou peut-être le plus souvent parce que leurs délassements ne sont pas de ton goût. Tu te trompes grandement si tu vois que les autres élèves du collège ont tous eu dans leur bas âge une société plus nombreuse que toi. Il en est au contraire bon nombre qui en ont eu infiniment moins avant leur entrée aux écoles et qui n’en sont pas moins les plus entraînés à la camaraderie. Jusque l’âge de six ans, je n’avais jamais été avec d’autres personnes que mon père et ma mère. Je n’avais jamais été à la société (sic) d’aucun autre enfant. Cela n’empêche qu’à 10 ans, j’étais un intrépide joueur et fort attaché à mes camarades d’école.

Mais cela est à peu près étranger au progrès que tu peux faire au collège. Il est bon de ne pas se priver de camarades instruits qui peuvent vous aider et vous donner de bons conseils, mais d’un autre côté, une imagination trop portée aux désirs des récréations oblige quelquefois à négliger ses devoirs.

Tu sais, mon cher enfant, qu’il te faut plus de volonté et de courage. M. Goubaux te le dis dans ton dernier bulletin.

Tu me fais remarquer que tu as soigné l’orthographe de ta narration. Tu dois pourtant savoir comment se termine à la première personne des temps les verbes. Je te donne ci-dessous le relevé de celles que je trouve mal orthographiées dans cette narration. Ce sont là des fautes grossières que tu ne dois plus faire.

Tu nous dis que nous pouvons t’envoyer par M. Sabran ce que l’on te destine. Vois-tu quelque chose à te faire passer maintenant ?

Nous t’embrassons de cœur.

Godin

PS Au lieu de te mettre ici les fautes que tu fais dans l’orthographe des verbes, je te les mets sur un petit morceau de papier. Tu me les renverras corrigés.

[Copie de lettre conservée à la Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers à Paris, fonds Godin : FG 15 (1).]

À Allyre Bureau et Ferdinand Guillon, 13 février 1855

Allyre Bureau, Ferdinand Guillon et Jean-Baptiste André Godin sont les gérants de la Société européo-américaine de colonisation au Texas, fondée en septembre 1854 à Bruxelles par Victor Considerant. Le premier groupe d’émigrants part rejoindre Dallas au cours de l’hiver 1854-1855.

Amis,

Je vois que probablement vous ne me procurerez pas l'avantage d'une réunion avec les émigrants forgerons, serruriers et menuisiers du groupe qui va partir. En conséquence, je vous remets ci-contre une note, qui me paraît devoir être confiée à celui de nos amis qui dirigera les opérations de notre colonne. Je crains bien que nous ne fassions les choses à l'instar des gouvernements qui laissent manquer leur armée de munitions nécessaires, et que cela ne soit le sujet de pertes de temps et de mécomptes fâcheux, lorsqu'ils arriveront sur la prairie sans moyens d'attaquer. Nous devons croire à l'intelligence de nos colons. Beaucoup peuvent en avoir autant que nous, mais néanmoins, nous avons la direction et le commandement et eux ne sont guère jusqu'ici que les soldats. Nous sommes justement responsables de leur ignorance qui résultera de ce que nous ne distribuons pas les rôles. Je sais que je puis dans votre pensée avoir du penchant à réglementer, mais accordez-moi que, quand on a la certitude que le règlement ne se fera pas de lui-même, qu’il (sic) est d'une souveraine prudence de le faire. Avec ce dernier moyen, je suis sûr de ce que je fais. Autrement, tout est pour moi livré au hasard. Croyez, je vous prie à l'utilité de faire effectuer les approvisionnements que je vous indique. Il n'y a rien à perdre.

N'est-il pas à craindre même que nos agriculteurs se trouvent sur le terrain sans charrues ni herses. Rien ne vient me rassurer sur ce point.

Ce que vous écrit Mlle Godelle n'est pas fondé. Les meilleurs moyens ne valent rien en de mauvaises mains. La buanderie que vous achèterez à Mme Charles pourra avec un léger travail de Dailly cumuler les avantages anciens avec les nouveaux, au moyen d'une petite pompe de fer blanc placé intérieurement.

La question du chemin de fer du Texas est une affaire très sérieuse sur laquelle nous devons méditer afin d'être prêts à répondre à ce que Considerant va nous en dire. Croyez-vous que nous puissions aborder les grands capitalistes sans leur transmettre un projet quelconque ?

Amitié dévouée.

Godin

PS Si vous trouvez ma présence utile à Paris, écrivez-le moi. S'il vous arrive des prix courants, n'en soyez pas surpris et recevez-les.

[Au revers de cette lettre, Godin dresse une longue liste d’outils et matériaux à acquérir pour les besoins des colons, avec certaines adresses de fournisseurs à Paris.

Lettre figurant dans les archives de l’École sociétaire, conservée aux Archives nationales, fonds Fourier et Considerant : AN 10AS/38 (13).]

À Victor Calland, 26 janvier 1858

Victor Calland (1807-1865) est un architecte fouriériste français, que Godin consulte en vue de la construction d’habitations pour les familles des travailleurs et travailleuses de la manufacture qu’il a installée à Guise en 1846.

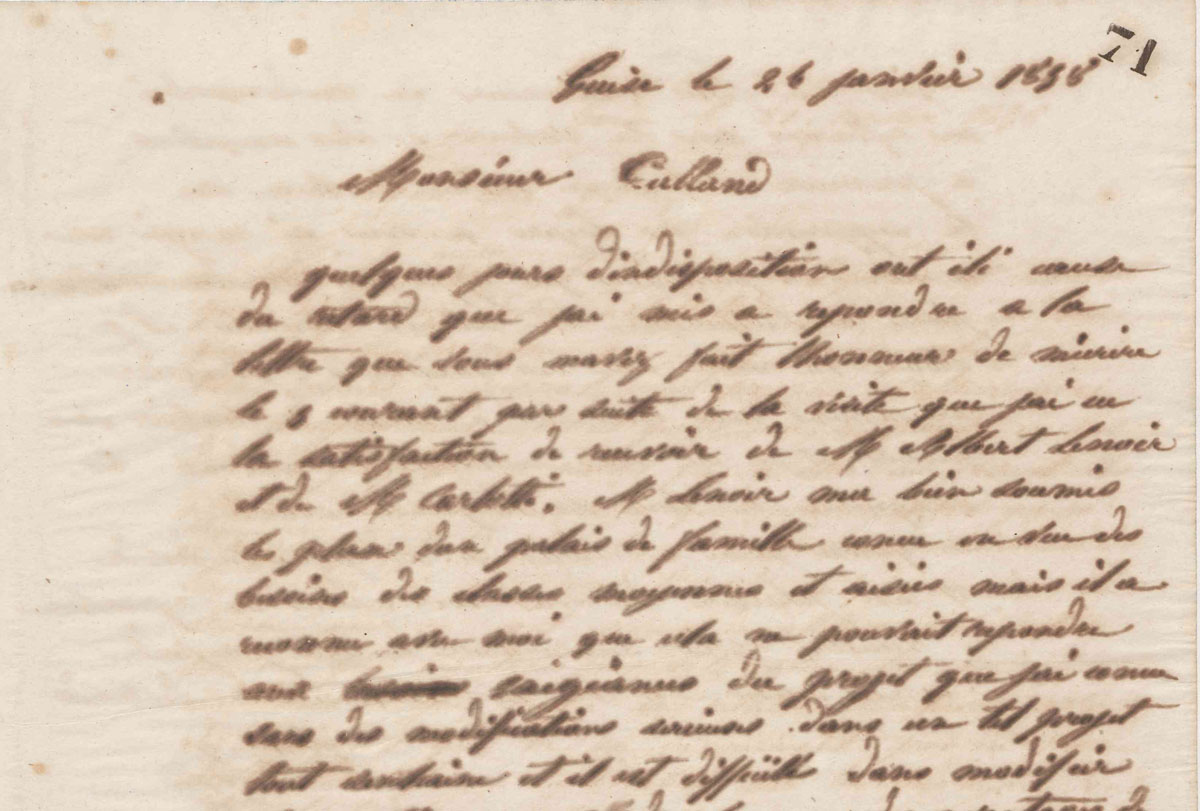

Début de la lettre de Godin à Victor Calland, 26 janvier 1858 (Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers, Paris, FG 15 (5))

GODIN À VICTOR CALLAND, 26 JANVIER 18581

Guise, le 26 janvier 1858

Monsieur Calland2,

Quelques jours d’indisposition ont été cause du retard que j’ai mis à répondre à la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 5 courant par suite de la visite que j’ai eu la satisfaction de recevoir de M. Albert Lenoir et de M. Carlotti3. M. Lenoir m’a bien soumis le plan d’un palais de famille4 conçu en vue des besoins des classes moyennes et aisées5 mais il a reconnu avec moi que cela ne pouvait répondre aux exigences du projet que j’ai conçu sans des modifications sérieuses. Dans un tel projet tout s’entraîne et il est difficile d’en modifier les parties sans perdre beaucoup des avantages de l’économie du projet. D’un autre côté, ce que je dois faire doit être facilement extensible et me permettre de commencer par un essai sur une échelle restreinte destinée à recevoir graduellement des développements6. C’est ce qui est assez difficile avec le projet que M. Lenoir m’a fait voir.

Depuis lors, j’ai repris mes études sur cette question sans désemparer7. Elles avancent et s’il vous est agréable quand elles seront complètes d’en recevoir communication, je me ferai un véritable plaisir de vous les communiquer. C’est alors seulement que nous pourrions voir ensemble dans quelle mesure vous pourriez m’aider8.

Vous me faites l’honneur de me demander mes réflexions sur la valeur de vos conceptions. À première lecture de votre brochure sur la suppression des loyers9, je vous ai rangé au nombre des pionniers qui apportent l’une des meilleures pierres à l’édification du monde nouveau et je trouve la vôtre une des meilleures. Je désire ardemment vous voir mis à même de réaliser vos projets et je ne mets nullement en doute les conséquences de leur haute portée sociale.

Quand j’irai à Paris, je me ferai un devoir et un plaisir de vous voir. Nous en reparlerons.

Veuillez agréer l’assurance de ma parfaite considération et de mes sentiments dévoués.

1. Transcription du texte de la copie à la presse de la lettre de Godin à Calland du 26 janvier 1858, dans l’un des registres de la correspondance de Godin conservés au Conservatoire national des arts et métiers à Paris (CNAM FG 15(5), folios 71 et 72). Cette lettre a été publiée en 2008 dans le recueil Lettres du Familistère (Éditions du Familistère, 2008).

2. Une biographie détaillée de Victor Calland par Bernard Desmars est consultable en ligne sur le Dictionnaire biographique du fouriérisme.

3. Albert Lenoir (1801-1891), architecte et historien de l’architecture médiévale (biographie sur le site de l’Institut national d’histoire de l’art) ; Carlotti, collaborateur de Victor Calland.

4. Victor Calland et Albert Lenoir sont les auteurs d’un projet de « palais de famille » (Institution des palais de famille, solution de ce grand problème : le confortable de la vie à bon marché pour tous, Paris, N. Chaix, 1855) qui retient l’attention de Godin. Ce palais sociétaire inspiré du phalanstère de Charles Fourier consiste en une unité d’une centaine de ménages qui deviennent copropriétaires après vingt ans de location. Godin sollicite la collaboration de l’architecte le 1er décembre 1857 : « Depuis longtemps j’ai conçu le projet de faire construire des habitations pour les ouvriers employés dans mon établissement, mais au nombre des difficultés que ce projet présente pour sa réalisation figure celle de la conception architecturale ».

5. Godin souligne auprès d’autres fouriéristes cette particularité de son projet : « Pionniers d'une même idée, il nous appartient à tous dans notre sphère d'en attaquer les difficultés : vous l'abordez par le côté de la fortune et de la richesse, et moi par celui de la misère et de la pauvreté », écrit-il à Jules Delbruck le 25 novembre 1862.

6. « Je fais en ce moment des études d'habitations sociétaires qui me surprennent singulièrement dans la possibilité qu'il y aurait de remplacer les habitations d'un millier d'ouvriers ou de villageois par un palais qui coûterait moins d'un million. Nous reparlerons de cela dans quelques années » (lettre à François Cantagrel, 21 janvier 1858).

7. La réalisation du Familistère doit être progressive parce que cet habitat collectif est expérimental et que l’industriel en finance seul la construction. Godin choisit d’édifier successivement trois immeubles juxtaposés qui constituent trois ailes d’un même palais.

8. Cette lettre met en réalité un terme à la brève collaboration de Calland au projet de Godin. Godin sera l’architecte du Familistère.

9. Calland (Victor), Lenoir (Albert) et Noiron (Louis de), Suppression des loyers par l'élévation de tous les locataires au droit de propriété, Paris, Ledoyen, 1857. Cette brochure reprend la description du palais des familles, « un monument unitaire, une vaste maison organisée, un grand château », dans lequel tout individu « devient donc à la fois Propriétaire, Sociétaire et Capitaliste ».

À Auguste-Louis Oyon, 28 novembre 1864

Auguste-Louis Oyon est le rédacteur et le propriétaire du journal de Laon L'Observateur de l'Aisne. Oyon visite le Familistère à l'automne 1864 et publie l’année suivante le premier ouvrage consacré au Familistère de Guise : Une véritable cité ouvrière, le Familistère de Guise (Paris, Librairie des sciences sociales, 1865).

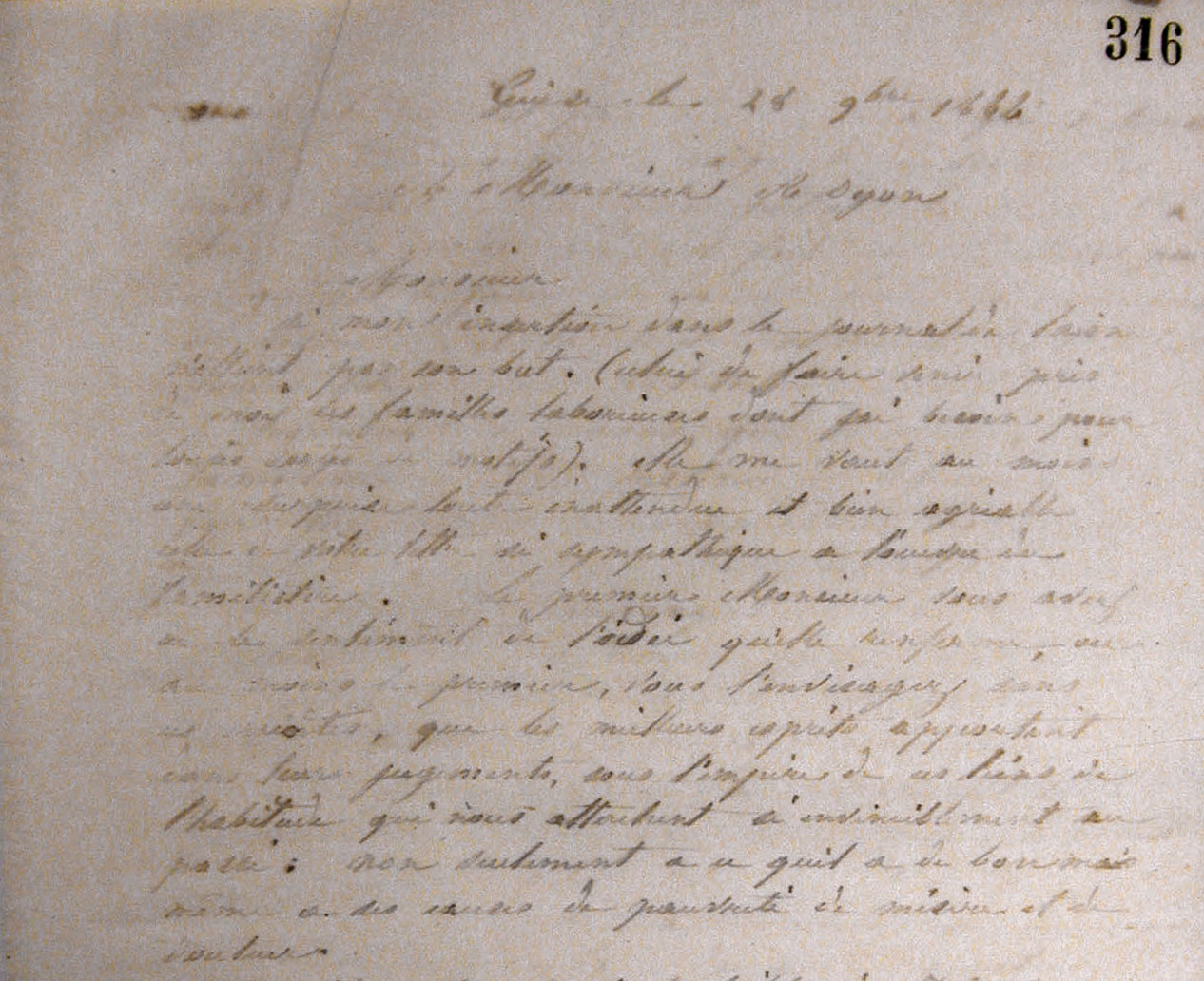

Début de la lettre de Godin à Alexandre Oyon, 28 novembre 1864 (Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers, Paris, FG 15 (7)).

Guise, le 28 novembre 1864

À Monsieur A. Oyon

Monsieur,

Si mon insertion dans le Journal de l’Aisne n’atteint pas son but (celui de faire venir près de moi des familles laborieuses dont j’ai besoin pour toutes sortes de motifs), elle me vaut au moins une surprise toute inattendue et bien agréable, celle de votre lettre si sympathique à l’œuvre du familistère. Le premier, Monsieur, vous avez eu le sentiment de l’idée générale qu’elle renferme ou au moins le premier, vous l’envisagez sans ces craintes que les meilleurs esprits apportent dans leurs jugements, sous l’empire de ces liens de l’habitude qui nous attachent si invinciblement au passé, non seulement à ce qu’il a de bon mais même à ses causes de pauvreté, de misère et de douleur.

Vous élevez bien haut les faibles résultats que j’ai obtenus ; ils n’ont pas à mes yeux l’importance que vous leur accordez. Ils sont si loin encore du but auquel je désire atteindre. Mais il serait heureux pour le progrès des questions qui intéressent le sort des classes vouées au travail, questions qui bientôt seront à l’ordre du jour, il serait heureux dis-je, que ces questions fussent abordées avec l’indépendance de vues et d’idées préconçues que vous y apportez par tous les hommes qui s’occupent aujourd’hui des problèmes qui s’y rattachent, logement, éducation, institutions de prévoyance, etc, etc Mais il n’en est pas ainsi. Ceux qui s’intéressent au sort des ouvriers craignent de sortir des sentiers battus, leurs préoccupations se bornent à faire à chercher dans ce qui s’est fait les indications pour ce qui est à faire. Ils écartent ainsi les problèmes à résoudre, et la vérité s’obscurcit. Dès lors, c’est moins l’étude d’une architecture nouvelle pour le logement des masses qui les occupe, que l’amélioration du système de logement existant, faire fonctionner les commissions des logements insalubres, au besoin faire des cités villages, voilà l’idéal qu’ils envisagent.

Mais chercher à remédier aux inconvénients de l’isolement des ménages et de la pauvreté par une architecture unitaire, rapprocher assez les familles pour construire à leur profit tous les moyens d’aisance et les leur rendre accessibles, permettre ainsi qu’une éducation tutélaire soit le partage de tous, amener l’individu à reconnaître que son bien particulier est solidaire du bien des autres, réaliser enfin, ce que vous sentez si bien, et rendre abordables toutes les questions d’association du travail et d’équité de répartition sans les rendre obligatoires, permettre à chaque jour d’accomplir sans relâche sa tâche et son œuvre, voilà ce que peu sentent.

À la vue du Familistère, des personnes même bien intentionnées se demandent si les liens de la famille, si la liberté individuelle ne sont pas atteints. Et combien d’autres choses ne s’est-on pas demandé. L’expérience suffit à peine pour dissiper les préventions. L’on croit tout perdu quand les puissances de [mot illisible] sont écartées. On admet l’entassement des logements au sein des villes sans air et sans espace, mais l’on ne peut comprendre un palais à l’usage des ouvriers, de leurs femmes et de leurs enfants à la campagne. On va jusqu’à craindre un trop grand développement de la sociabilité de la classe ouvrière comme s’il était indispensable qu’elle soit toujours brutale, impolie et insociable.

J’ai tenu au plus grand silence de la presse depuis cinq ans ; je craignais l’effet de ces préventions avant que les faits acquis pussent leur répondre victorieusement. Aujourd’hui les dangers commencent à se dissiper, puisque les faits sont acquis ; je n’ai donc plus de motif pour vous prier au silence comme je l’ai fait autrefois près de M. Souplet. Je ne suis pourtant pas sans craindre encore les attaques d’une polémique à laquelle je ne veux pas consacrer mon temps, qui par conséquent resterait sans réponse. C’est assez pour moi de suivre la méchanceté qui depuis un an s’use sur le terrain judiciaire à me créer des entraves.

En vous accordant de parler et d’écrire sur ce que vous savez du Familistère, je vous prie seulement d’éviter tout entraînement de la plume qui pourrait trop vivement le colorer. Il faut que personne n’éprouve de déception en y venant. Je désire que chacun y trouve plus qu’il ne s’attend y trouver. Cela dit je suis d’accord, comme me l’écrivait ces jours derniers notre ami M. Souplet, que l’on doit maintenant laisser connaître le Familistère.

Je travaille pour avoir des imitateurs. Je travaille pour donner carrière aux études que les privations des masses réclament. C’est en saisissant le public de ces questions qu’elles feront leur chemin. Mais c’est à mes yeux un bien grand devoir de le bien faire ; c’est pourquoi pour ce qui me concerne je ne me presse pas. Quelques uns ont pu croire que j’en faisais une question d’amour propre et que je ne voulais éviter la publicité que pour la faire le premier. Ils se trompent. Je place ailleurs la récompense du mérite. Je n’ai cherché le silence que parce que j’ai cru de l’intérêt de mon entreprise de le faire.

Mais je me surprends à causer bien longuement avec vous avant d’aborder la question d’affaires qui donne lieu à nos lettres. Je ne suis pas aussi avancé que vous le pensez. Le centre du familistère n’est pas encore entièrement habitable. L’hiver arrête certains travaux indispensables. Je vous ai promis de ne pas faire l’assurance sans en conférer avec vous, vous pouvez croire à ma promesse, vous pourriez même me donner à ce sujet l’indication des renseignements qui vous sont nécessaires pour faire cette assurance et me dire si elle n’est pas susceptible de certains avantages que les compagnies accordent en raison de la sécurité que les immeubles assurés présentent.

Le Familistère se trouve sous ce rapport dans des conditions exceptionnelles. Construit tout en briques, murs de refend et cloisons en briques, tous les étages et les greniers carrelés, la toiture en pannes. Il n’y a donc pas à vrai dire de sinistre grave possible. Que l’on joigne à cela la considération que les greniers contiennent des réservoirs avec prises d’eau à tous les étages, qu’il existe un corps de pompiers habitant l’édifice, qu’une excellente pompe est sur les lieux, que la population se sent solidaire d’un sinistre et l’on verra que nulle part une assurance ne se présente plus favorable pour les compagnies.

Veuillez agréer, Monsieur, la cordialité des sentiments avec lesquels je suis votre bien dévoué.

Godin

[Copie de lettre conservée à la Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers à Paris, fonds Godin : FG 15 (7).]

À la commission administrative du Familistère, 26 mai 1872

Le 8 février 1871, Godin est élu député de l’Aisne. Il séjourne à Versailles, où siège alors l’Assemblée nationale. L’éloignement de Guise donne à Godin l’occasion de faire l’expérience de l’auto-administration du Familistère, par une commission qu’il a créée en 1870.

Versailles, 26 mai 1872

Messieurs de la Commission administrative de l’usine,

Je vois avec chagrin les divisions intestines qui s’agitent parmi vous. Combien il est regrettable pour moi qu’un esprit de personnalité prenne la place de toutes les questions sérieuses qui devraient nous occuper.

L’œuvre que j’e fonde à travers tous les obstacles est digne d’être mieux interprétée.

Mais pour s’en faire l’interprète, il faut réellement se débarrasser de cet esprit de lutte qui est le propre des âges de ténèbres et d’ignorance, et qui a toujours servi à fonder la [tyrannie ?] et la servitude humaines.

Pourrais-je donc être ainsi condamné à tirer cette conclusion terrible que je ne pourrai rencontrer sur ma route des hommes capables de me comprendre ?

Je ne le crois pas, et si je mets ma confiance en vous, c’est parce que je crois que vous n’êtes pas inaccessibles à ce sentiment d’amour du prochain qui dispose l’homme à pardonner à ses semblables, et qui surtout peut l’animer du désir de réaliser par une action commune le bien que l’union parmi les hommes peut enfanter.

Jamais occasion de réaliser les prodiges que cette union comporte n’a été offerte au sein de l’industrie à d’autres comme à vous, mais je le déclare, l’action que vous [menez] ne pourra produire de fruits salutaires qu’à la condition que vous placerez les questions d’intérêt général, d’émancipation et de fraternité humaine au-dessus des mesquines questions qui se rattachent à votre amour propre. Voudriez-vous vous en déclarer incapables ? Non sans doute, et pourtant depuis un certain temps, les questions sérieuses sont délaissées parmi vous pour faire place aux taquineries individuelles, et le sentiment qui devrait animer des hommes désirant véritablement se rendre utiles n’apparaît dans vos réunions que d’une façon secondaire.

Je dois arriver à mettre un terme à cette situation. Si, en faisant appel à votre dévouement, je ne puis obtenir que, par un retour sur vous-mêmes, vous ne croyiez être en état de continuer vos réunions avec le calme et les bonnes intentions que vous devez y apporter, et surtout si vos délibérations ne puissent se limiter aux choses véritablement utiles et nécessaires au but final de l’Association de l’usine et du Familistère, je ne verrais alors d’autre remède que la dissolution de votre commission.

Entrez donc dans la voie que je vous ai ouverte, si vous avez réellement dans le cœur, comme je le crois, les ressorts nécessaires, et vous accomplirez une des belles tâches dont les hommes puissent être chargés.

Godin

[Copie de lettre conservée à la Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers à Paris, fonds Godin : FG 15 (11).]

À François Cantagrel, 30 juin 1879

L’ingénieur fouriériste François Cantagrel (1810-1887), ancien directeur de la colonie du Texas, est un ami proche de Godin.

Guise, 30 juin 1879

Mon cher Cantagrel,

Voici les points principaux des statuts de l’Association du Familistère qui me créent des embarras.

Ces statuts sont très longs et je vais devoir vous en abréger l’étude, et rendre ainsi plus claires pour vous les difficultés que m’opposent les lois en prescrivant des règles, qui n’ont pas été faites pour les besoins nouveaux de l’industrie et du travail associés.

La société que je voudrais rendre légale entre mes ouvriers, mes employés et moi est au capital de cinq à six millions, que je constitue seul.

Les intérêts nouveaux que cette société embrasse font que les statuts empruntent un peu de toutes les formes de sociétés, sans se pouvoir ranger dans aucune d’elles.

Je ne puis prendre la forme anonyme : mon nom et ma direction sont nécessaires aux intérêts de la société pendant un certain temps ; néanmoins, les statuts doivent permettre à la société de rentrer dans la forme anonyme, quand je le jugerai convenable. Je ne puis davantage prendre la forme de la commandite parce qu’il faut que l’Association nomme par voie d’élection une partie des membres de son conseil d’administration, ce que défend la loi sur les commandites.

Par ces motifs je suis arrêté sur les articles 3, 4, 5 et 6 dont vous avez la copie ci-jointe.

Des jurisconsultes prétendent qu’on ne trouve dans ces articles ni la forme anonyme, ni la forme en commandite et que le caractère juridique de la société n’est pas suffisamment déterminé.

Je ne me refuse pas à mieux définir la chose, mais il n’en faudrait pas changer le but.

Vient ensuite la question des titres, actions ou part d’intérêts (articles 43 à 46). Pour un capital de l’importance de celui de l’association que je fonde, la loi oblige à ne pas faire de titres au-dessous de cinq cents francs. Je ne puis donc dans la commandite intéresser mes ouvriers en leur cédant des fractions du fonds social inférieur à cette somme.

Or chacun sait que les économies de l’ouvrier ne se montent pas chaque année à une semblable somme ; la législation me pose donc encore des barrières regrettables sous ce rapport.

Mais ce n’est pas tout.

Les membres de l’association sont de différentes sortes. Ils se distinguent en associés, sociétaires et intéressés titulaires d’apport.

Les associés sont ceux qui réunissent les conditions suivantes :

Habiter le Familistère ;

Travailler depuis cinq ans au moins pour l’association ;

Être intéressé pour cinq cents francs au moins dans le fonds social.

Les assemblées générales sont composées uniquement des membres ayant qualité d’associés.

Le commanditaire simple n’a pas droit aux assemblées générales ; le simple travailleur n’y a pas droit davantage.

Or, la loi sur les sociétés en commandite interdit à tout associé d’intervenir dans les affaires de la société. Je ne pourrais donc laisser à l’assemblée générale les attributions que lui confèrent les articles 56 à 60, ni composer le conseil d’administration conformément à l’art.72, sans engager la responsabilité de tous les associés au-delà de leurs intérêts dans l’association ; et c’est le contraire que déclarent nos statuts.

De tout ceci, il résulte que rien n’est plus simple que de fonder une association de capitaux, mais qu’il est presque impossible de bien organiser une association dans laquelle les intérêts du travail soient représentés à l’égal de ceux du capital.

Si l’on examine de près les restrictions apportées à ce sujet par la loi, on ne trouve aucun motif d’intérêt public qui les justifie ; ces restrictions ont tout simplement pour conséquence d’être un obstacle à l’amélioration du sort des classes laborieuses et par conséquent, à la conciliation des intérêts dans la société.

Mon association embrasse l’habitation, la production, la consommation et les secours mutuels de retraite et de maladie. On conçoit facilement combien il est difficile de se mouvoir au milieu de lois restrictives imposant presque à chacune de ces faces de mon association l’obligation d’une forme particulière.

Un exemplaire manuscrit de ces statuts est entre les mains de M. Vavasseur, avocat à la cour d’appel de Paris, rue du Caire 10 ; peut-être pourrait-il vous le prêter un instant.

J’ai chargé M. Vavasseur de faire l’étude et la critique de ces statuts afin de les mettre en accord avec la loi, mais cela ne peut avoir lieu qu’en effaçant les dispositions essentielles.

Vous me dites que la Commission a séparé la question de liberté de réunion de celle de liberté d’association pour en faire l’objet de deux rapports distincts. Cette mesure est heureuse ; elle fait ainsi disparaître beaucoup de causes de malentendus.

Malgré cela, j’entrevois beaucoup de difficultés pour qu’une bonne réforme se fasse en faveur de la liberté d’association. Le courant actuel des influences politiques et religieuses n’est pas propre à favoriser les libertés. Il serait pourtant urgent d’entrer dans la voie des réformes pouvant permettre de concilier les intérêts des classes laborieuses et ceux des classes qui possèdent.

Vous me demandez si je consentirais à me rendre devant la Commission dans le cas où elle jugerait à propos de m’entendre. Je le suis d’autant plus volontiers que déjà je vous ai demandé si, en présence des difficultés que je rencontre, il n’y aurait pas lieu de chercher à provoquer une loi ayant pour but d’aplanir les obstacles qui s’opposent à l’amélioration du sort des travailleurs, en reconnaissant la liberté des conventions dans le champ du travail et de l’industrie.

Votre bien dévoué

Godin

[Copie de lettre conservée à la Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers à Paris, fonds Godin : FG 15 (19).]

À Messieurs Vié, 22 septembre 1881

En 1881, Godin, qui habite depuis 1863 dans l’aile gauche du Palais social, emménage dans l’appartement situé dans le nouveau bâtiment de l’aile droite. Il s’adresse à divers marchands parisiens pour meubler le salon et la salle à manger.

Guise 22 7bre 81

Messieurs Vié,

Après avoir réfléchi aux délais qui nous sont nécessaires pour me faire la pendule Franklin, je désire être en mesure de meubler plus vite mon salon. En conséquence je vous prie de me faire l’expédition de la pendule La défense de la patrie avec les candélabres arrangés comme il était convenu, pour aller avec cette pendule.

Quant à la pendule Franklin vous me l’expédierez, sans candélabres, lorsqu’elle sera prête.

La hauteur du salon sous le crochet est de 3 m.

À mon grand regret, le crochet de la salle à manger n’est qu’à 2,28 m. Car le centre de la rosace est beaucoup plus descendu que dans le salon. La hauteur du salon et de la salle à manger est de 3,13 m. La différence se trouve uniquement dans la saillie des rosaces.

Expédiez-moi au plus tôt la pendule, les candélabres et le lustre du salon, je verrai plus tard pour les bras d’accompagnement.

Veuillez agréer, Messieurs, mes civilités parfaites.

[Copie de lettre conservée à la Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers à Paris, fonds Godin : FG 15 (21).]

À Tito Pagliardini, 24 juin 1885

Tito Pagliardini (1817-1895) est un écrivain et traducteur fouriériste italien installé à Londres. Il visite le Familistère dès 1865, devient son héraut en Grande-Bretagne, et se lie d’amitié avec Godin et Marie Moret. Edward Vansittart Neale et Edgar Owen Greening, mentionnés dans cette lettre, sont d’importants coopérateurs anglais.

Guise, Familistère, 24 juin 1885

Mon bien cher ami,

Comme je suis en retard pour répondre à vos deux bonnes lettres des 15 février et 28 mars ! Un peu plus et c’est de vive voix que je le ferai, puisque vous nous avez donné l’espérance, dans ces deux lettres, de vous voir ici au mois de juillet ou d’août. Ce que nous avons enregistré avec soin, en attendant la lettre qui nous préviendra de votre arrivée.

« Le Devoir » vous portant régulièrement de nos nouvelles, je n’ai pas à vous apprendre ce qui se passe ici ; vous savez ce qui nous préoccupe et comment l’association suit son cours.

Votre lettre du 15 février en nous disant comment vous avez enrôlé, dans la défense du Familistère, MM. Neale et Greening nous a vivement intéressés Madame Marie et moi.

À propos de M. Greening, je lui écris par ce même courrier, car je suis en retard près de lui comme près de vous. Mais vous et lui savez si bien de quel poids d’affaires à suivre couramment je suis chargé, que cela me fait compter sur votre bienveillance pour excuser mon silence.

Quant à vos réflexions sur les craintes que vous avez de m’imposer des pertes de temps et de liberté en conseillant à toutes les personnes qui pourraient le faire de venir voir le Familistère, je vous répéterai ce que je dis justement à M. Greening en réponse à une question semblable :

Le Familistère est fait pour être vu et étudié ; c’est donc avec plaisir que je vois les gens se livrer à cet examen et à cette étude. Mais il faut bien distinguer entre deux catégories de visiteurs : l’une composée de personnalités très rares qui tirent de leur visite ici un parti très utile à la propagande des idées, l’autre composée de simples curieux dont la venue ici ne porte aucun fruit appréciable.

Supposez, par exemple, la venue ici d’un groupe d’hommes même égal en nombre à celui dont a fait partie M. Greening, mais sans un M. Neale ou un M. Greening pour en résumer, coordonner et publier les impressions, qu’en ressortirait-il pour l’avancement des idées sociales ?

Donc, si je suis tout disposé à offrir avec plaisir la table et le logement aux visiteurs vraiment utiles au progrès de la cause que nous défendons vous et moi, je crois, quant aux simples curieux, qu’il suffit de leur donner un cicerone pour les guider dans la visite du Familistère, sans avoir à m’occuper plus intimement de leur fournir ce que les hôtels de la ville mettent à leur disposition.

Dans ces conditions, le Familistère est toujours prêt à recevoir sans trouble autant de visiteurs qu’on voudra.

Veuillez mon bien cher ami présenter à Mesdames vos sœurs les meilleurs sentiments de Madame Marie et les miens, et recevez pour vous-même l’assurance de notre vive amitié.

Godin

[Copie de lettre conservée à la Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers à Paris, fonds Godin : FG 15 (25).]

Au comité départemental de l’Exposition universelle de 1889, 10 janvier 1888

Godin fait partie du comité d’organisation de l’Exposition universelle devant se tenir à Paris en 1889. Godin meurt le 15 janvier 1888, peu après son fils Emile décédé le 2 janvier précédent. Cette lettre est l’une des dernières qu’il rédige.

Guise, Familistère, 10 janv. 1888

À Messieurs le Président et les Membres du Comité départemental de l’Exposition universelle de 1889.

Messieurs et chers collègues,

L’événement de famille que je viens d’éprouver par la perte de mon fils m’engage à vous prier de m’excuser de ne pas me rendre à la réunion de demain, malgré l’intérêt qu’elle pouvait avoir pour moi en raison du sujet mis en délibération.

En effet, si l’économie sociale peut être représentée dans notre pays, ce que j’ai réalisé devrait avoir des titres à en faire partie, mais les idées d’économie sociale s’attachent aux institutions, aux écrits et descriptions auxquels elles ont donné lieu ; elles ne se transportent ni ne s’exposent comme un produit industriel, et elles ne peuvent être valablement représentées que par les personnes qui les ont édifiées et comprises.

Or, dans cet ordre d’idées, j’ai fondé l’institution la plus complète qui existe au monde, institution comprenant et groupant toutes les idées sociales essayées sur le terrain de la pratique ou discutées dans les théories partielles. Je les ai réunies en un seul faisceau au profit de deux grandes usines : l’une en France comprenant une population de 1 800 personnes logées dans les palais du Familistère de Guise, l’autre en Belgique comprenant une population de 350 personnes pour lesquelles s’achève en ce moment un Familistère à Laeken-lez-Bruxelles ; et cela, sans compter 500 et 600 ouvriers auxiliaires logés au-dehors et qui ont droit aux assurances mutuelles pendant la maladie et la vieillesse.

Eh bien, cette vaste association de familles de travailleurs, qui comprend à elle seule les XV sections énumérées dans l’arrêté du 9 juin 1887 et dans notre circulaire du 1 décembre, cette association dans laquelle tout ouvrier ou employé reçoit le produit intégral de son travail par le partage annuel des bénéfices, cette association qui pousse l’éducation et l’instruction de tous ses élèves aussi loin que leurs aptitudes le permettent, qui garantit le nécessaire aux familles, des retraites aux invalides du travail, etc., etc., est si peu connue dans le département que, naguère, sur une demande de renseignements faite par le Gouvernement, touchant les associations ouvrières existantes dans le département, il fut répondu par la société la mieux posée pour être bien informée, qu’il n’existait pas de société de cette nature dans le département de l’Aisne.

En présence de ce fait, je ne sais qui je pourrais indiquer ayant compétence pour organiser une Exposition d’économie sociale, dans notre circonscription. M. le Préfet peut avoir par devers lui la statistique des établissements qui ont tenté quelque expérience d’institution en faveur de la classe ouvrière ; naturellement, ce serait à ces personnes qu’il conviendrait de s’adresser pour constituer un groupe quelconque.

Les idées d’économie sociale en germe dans notre département sont : les sociétés de secours mutuels, les caisses de secours de l’industrie, les sociétés dites coopératives, les sociétés d’archers, de tir, de musique, certaines sociétés de crédit, peut-être les plus intéressantes et presque ignorées.

Sur toutes ces petites sociétés, le plus sûr moyen d’investigation serait celui de l’administration. M. le Préfet pourrait, auprès des maires, obtenir des renseignements que les comités sont impuissants à se procurer. Mais cette enquête étant faite, je ne vois pas ce qui pourrait en sortir pour l’Exposition universelle.

Quant à l’Association du Familistère, elle est presque en dehors du programme par l’ensemble de ses institutions ; et je ne verrais la possibilité de la faire entrer en ligne qu’autant qu’une attention spéciale se porterait sur elle, pour lui indiquer comment et à quel titre son intervention pourrait être utile au but poursuivi par les auteurs du projet de l’exposition d’économie sociale.

Mes écrits et mes ouvrages sont en librairie, je pourrais les exposer ; mais on ne lit pas les livres à l’Exposition. Ils renferment pourtant ce qui peut être le plus utile à consulter pour comprendre et connaître l’œuvre, car c’est ce que j’ai dit de plus important sur l’économie sociale, puisqu’ils constituent des traités spéciaux à ce sujet. Mais cela dépasse sans doute les recherches qu’on a en vue.

Je serais donc heureux de savoir quelle opinion le comité départemental se fera sur cette question, et quel parti il jugera à propos de prendre ?

Quant aux demandes d’admission, rien de nouveau depuis ma lettre du 5 courant.

Veuillez agréer, Messieurs et chers collègues, l’assurance de mes sentiments dévoués.

[Copie de lettre conservée à la Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers à Paris, fonds Godin : FG 15 (26).]

Pour aller plus loin :

Jean-Baptiste André Godin, Lettres du Familistère, photographies de Hugues Fontaine, Guise, Les Éditions du Familistère, 2011.

Au Président du Cercle républicain de Saint-Quentin, 27 mars 1885

Guise, Familistère, 27 mars 1885

À Monsieur le Président du Cercle républicain de St Quentin1

Votre lettre du 25 [courant] m'informe que le Comité électoral de St Quentin m'a désigné comme candidat aux prochaines élections législatives2, mais, dans l'intérêt même de la cause que vous défendez, j'ai la conviction de rendre plus de services à l'avenir de la démocratie en restant à mes études sociales et politiques3 qu'en allant à la Chambre grossir le nombre des impuissants4.

Je vous prie donc de bien vouloir remercier, en mon nom, les électeurs du comité démocratique de Saint-Quentin de l'honneur qu'ils me font et leur dire que je décline toute candidature à la Chambre.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments dévoués.

[Copie d'une lettre manuscrite par Marie Moret pour Godin. Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers, Paris, FG 15 (25)]

1. Le président du Cercle républicain de Saint-Quentin est Louis Alfred Bachy, avocat, professeur de droit commercial et d’économie politique au lycée et à la Société industrielle de Saint-Quentin. Godin et Bachy se connaissent. Le 24 décembre 1882, Godin avait reçu à Saint-Quentin des mains du ministre du Commerce les palmes d’officier d’Académie et la croix de chevalier de la Légion d’honneur ; au cours de la même cérémonie, Bachy était également décoré des palmes académiques (Bulletin de Société industrielle de Saint-Quentin et de l'Aisne, Saint-Quentin, 1883, p. 69-70). Godin ne personnalise toutefois pas sa réponse : elle s’adresse à l’ensemble des membres du Cercle républicain.

2. Les élections législatives ont lieu les 4 et 18 octobre 1885. Godin a déjà été candidat à des élections sous la Troisième République. Élu député à l’Assemblée nationale en février 1871, il ne brigue pas un nouveau mandat aux élections législatives de 1876. Conseiller général de l’Aisne de 1871 à 1883, il est battu aux élections cantonales d’août 1883. Malgré son expérience malheureuse d’élu, le fondateur du Familistère conserve du crédit auprès des démocrates de l’Aisne et son activisme en faveur de réformes sociales et politiques le signale à l’attention des démocrates de l’Aisne.

3.Godin s’efforce à cette époque d’intervenir dans le débat public national en publiant plusieurs livres et brochures qui composent un programme socialiste de réformes politiques, civiles et sociales : Le Gouvernement, ce qu’il a été, ce qu’il doit être, et le vrai socialisme en action (Paris, 1883) ; Mutualité nationale contre la misère : pétition et proposition de loi à la Chambre des députés (Paris, 1883) ; « Études sociales » n° 1 à 10 (Guise, 1884-1885) sur l’hérédité de l’État, la mutualité nationale ou la réforme électorale.

4. L’ancien député est désenchanté de la politique. Son influence en tant qu’élu a été négligeable dans l’assemblée de 1871. Il juge que la République conservatrice est imparfaitement républicaine : « La stérilité et les fautes de la dernière législature ne sont un titre à revendiquer pour aucun député. Il faut que les mandataires du pays se décident à instituer la République et à ne pas la laisser plus longtemps avec ses formes monarchiques. Il ne doit pas suffire de se dire républicain pour mériter la confiance des électeurs » (lettre de Godin au directeur du Progrès de la Somme, 1er septembre 1885). Malgré ses préventions, Godin organise au début des années 1880 une propagande pour des réformes en direction des députés et sénateurs : il leur communique ses brochures, et correspond avec ceux qu’il juge bons républicains.

Notice créée le 19/09/2017. Dernière modification le 04/10/2022.